左顾右盼(zuǒ gù yòu pàn)为什么上热搜?

张乃清,闵行区文史专家。长年研究乡土历史文化,着有《上海闵行文史丛书(第一辑10卷,第二辑11卷)》《人文闵行丛书4卷》和《上海闵行非遗丛书》10多卷。史海钩沉,“今日闵行”与张乃清老师携手推出“乃清叙史”,让我们在一段段闵行史话中,感受江南人文的魅力——

陈行老镇在近代社会转型时期领风气之先,史上享有盛名,是中外学者研究中国近代江南乡镇风情的一个经典个案。如今,老镇风貌己经基本消逝,地属闵行区浦锦街道,但对其地方历史的研究却持续未绝,令人寻味。

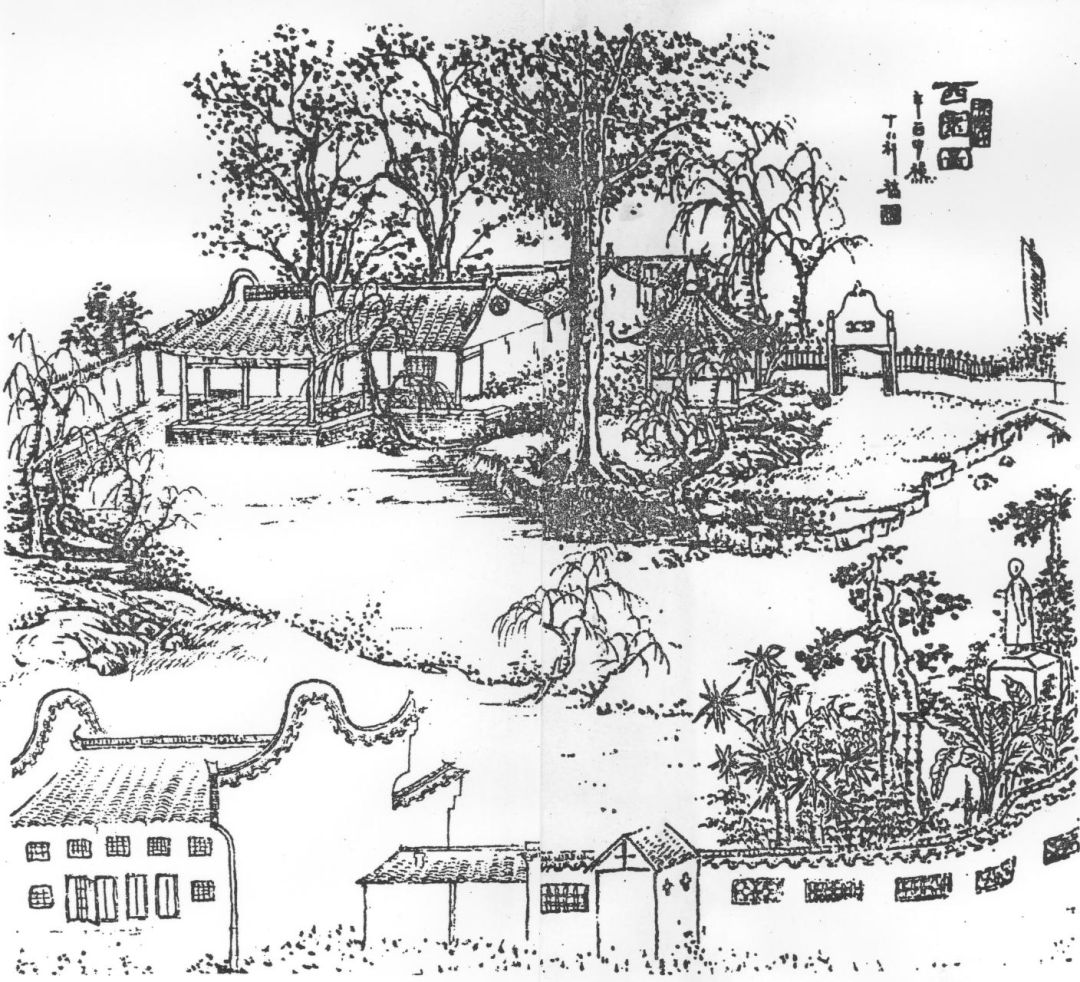

清光绪十五年(1889),乡绅秦荣光主持重修陈行镇上的武庙(又称关帝庙)。光绪十六年(1890),“仁巷义塾”在武庙东厢房内开学,一举招收贫家子弟30名。光绪二十八年(1902),建楼五楹,前属于庙,东辟一门供出入,正中庭题额“汇善堂”。随后,在旁边兴建了占地三亩的“陈行西园”,体现了乡人公众意识的萌发。

当时,上海城里一些开明商人以股份公司形式集资建造了一些供市民游乐的“公园”,大多实为“营业性私园”。

而“陈行西园”是地方人士引来时代新思潮的产物,纯属地方公益场所。园内有池有堤,有亭有榭,有竹有石,有树有花,有乡校学生运动场,连“汇善堂”也成了校舍。这里又建起一幢新楼,上称逍遥楼,下为容与堂,是镇上年轻人最爱光顾的公共文化场所。夏夜演出新剧,观戏者如潮,秦锡田称之“改良风俗推新剧,彻夜西园看化妆”。上海城里流行的画报、小说,通俗易懂,斑斓多姿,如今很快就出现在西园内,得以传播。

孔祥百的儿子孔令甲(字汉布)当时才十多岁,是容与会(属上海少年宣讲团)核心人物之一,每逢暑期他便组织会员在西园内化装演讲,宣传进步思想,反对封建礼教,听者数百,产生了极大的影响。镇上的女孩子不但能进学堂念书,而且公开地谈起了恋爱,这西园无疑是她们最自由的天地。园内虽无奇景,但陈行人或数日一游,或一日数游,感到亲切怡情。此时,武庙内的两棵梓树亭亭玉立,高三四丈,虽遭火劫,皮焦尽脱,但春夏之交,依然花开如锦。

宣统二年(1910)入冬时节,历时五年,用钱千贯,一尊秦荣光全身铜像在西园内落成,与池塘南的凉亭遥相对角。这是上海最早的上海人铜像。

秦荣光从事地方教育四十余年,博学能文,殚心书史,重于求实,人称“浦东大师”。光绪三十年(1904)七月十一日,秦荣光逝世,乡谥温毅先生。次年闰四月二十日,光绪皇帝下达圣旨,秦荣光因创办三林学堂获得通令嘉奖。浦东乡人齐颂秦荣光的历史功绩,筹划为其建立纪念碑。

正巧,上海滩冒出一大新闻:德国钢铁、军火生产商为李鸿章铸造的铜像要从德国运来,立在上海徐家汇李公祠内。1906年2月21日,李鸿章铜像在李公祠(后为复旦公学)揭幕。从此,上海有了中国人的铜像,同时也激活了陈行人的梦想。

陈行乡议会副议长孔祥百(字志怡)大胆提出应当为恩师秦荣光铸立一座铜像,供人敬仰,流芳百世。对此“时髦”而神圣的举措,乡人齐声叫好,踊跃捐款。

于是,“甬匠镕金”,“冶三易而像成”。其仪表容颜根据秦荣光的一张近照,“身衫足靴,左手垂,右执书,科头伛偻立”。三林学校师生准备将像立于校后天池边,而胡祖德强力主张应当立在其家乡,而且陈行西园内风景如画,位置尤宜。